「ことば2 僕自身の訓練のためのノート」のヒミツ

葛西 薫

Kaoru Kasai

1949年生まれ。アートディレクター。(株)サン・アド顧問。サントリー、ユナイテッドアローズ、虎屋などの広告制作およびアートディレクションのほか、CIサイン計画、パッケージデザイン、装丁など活動は多岐。毎日デザイン賞、東京ADCグランプリ、講談社出版文化賞ブックデザイン賞、亀倉雄策賞などを受賞。著書に『図録 葛西薫1968』(ADP) などがある。

−『ことば』『ことば2』のブックデザインを手掛けられた葛西薫さんにお話をうかがっていきたいと思います。葛西さんは、どのようにしてブックデザインのお仕事をされるようになったのでしょうか?

僕はブックデザインもやりますが、本のデザインだけをやっているのではなくて、グラフィックデザイナーであり、アートディレクターという職業でもあります。大きな仕事だったサントリーウーロン茶などの広告を手掛けたおかげで、いろいろな分野の方と出会うことができ、その方たちから直接声をかけてもらい、自然に本のデザインも手掛けるようになりました。

あと、本は立体物ですよね。僕はほんとうは、一枚のグラフィックをつくるよりは、大工仕事をやっている方が好きなんです。本はひとつのプロダクトというか、立体制作物なので、それを組み立てることが楽しい、という点も夢中になる理由でした。

―山口一郎さんからのご依頼を受けて、どう思われましたか?

ものすごくうれしかったです。誰もが知っているような方が「なぜまた僕に?」と、ご本人にうかがってみたら、僕の過去のポスターや広告物を見て、「この人にお願いしたい」と思われたと聞きました。何を感じられたのかはわかりませんが、とにかく驚きました。

サカナクションは有名なロックバンドで、若者たちから強く支持されているのは知っていても、サカナクションがどんな音楽をつくっているのか、その時点では詳しく知ってはいなかったんです。装丁を引き受けることになって、あわただしくCDやDVDを聴いたり見たりしてみたら、それは素晴らしくて。自分がデザイナーであったおかげで、サカナクションや山口一郎さんと出会うことができて、幸せに思いました。

書籍の打ち合わせで、山口さんとお話しする機会が何度かあったのですが、話せば話すほど、いろいろな話を聞けば聞くほど、親近感を感じました。そのなかで、お互いの故郷である北海道の話とか、フォークソングについての話が出ましてね、僕自身はいわゆる団塊の世代ですが、山口さんとはまるで同世代と話しているような、そういう感じをもったんです。

また、話していてうれしかったのは、山口さんのお父さんが僕と同じ世代というのもあって、山口さんは僕の大好きだった昔の歌手の歌をよく知っているんですよ。「浅川マキが大好きだ」と言ったら、「もちろん知ってますよ」とかってね。山口さんは「自分の音楽のルーツはフォークソングだ」と言ったんですよ。「へえ!」と思って。そういうところもすごくうれしくなっちゃいました。

−デザインするにあたり、どういう点にとくに気をつかわれたのでしょうか?

いただいた原稿の束を見て、数篇読んでいるうちに匂いはわかってきました。それで、若いリスナーたちが熱狂するようなトップミュージシャンの本ではあるけれど、タレント本ではなくて、文学者や詩人の本として着地させるべきなんだろうな、と思ったんです。そうは思ったのですが、その向こうにたくさんの若いファンがいると思うと、彼らが手にして喜ぶのは、どんな本なんだろう? とか、それより山口さんご本人がどうしたらいちばん喜ぶだろう? とか、かなり長い時間考えました。助走の時間がとにかく長かったです。

でもやはりご本人、著者にいちばん喜んでほしい。長年にわたって書き続けてきた「ことば」がデザイン化されたものが、自分の思いとは別のものになったり、変な脚色をされていたら嫌だろうな、と想像してしまいますから。

それで、「山口さんはこの本でどんなことをめざしているんですか?」とか「どんなものが好きなんですか?」など、いろいろなことを尋ねてみたのですが、山口さんは一切語らないんです。「葛西さんに手掛けてもらうだけでうれしいので、お好きにやってください」と言われてしまい、それはそれで、うれしいけれど、困ったなぁ、と思いました。

デザインするにあたって、本文の文字組みをどうするかということが最初でした。いただいた原稿の字数が、ある程度安定感のある字数の範囲に収まっていて、ときおり長いものや、短いものがある。それをどうしようかと考えました。

それで、すべての「ことば」に対応して一定のリズムを刻むとなるとどうなるだろう、と、文章・言葉という部品を四角い箱の中に置いていくような感じで考えました。それこそ活版印刷で、活字を目の前の枠の中に組むというイメージです。

それから、「いつどのことばを書いたのか」ということがとても大切だと感じたので、それぞれの「ことば」が執筆された日付を入れたいと思いました。また、ノンブルについては本来のページ番号としてではなく、「ことば」の作品番号のようなものとして捉えられるのではないかと思いついて、日付の行に組み込むように、位置決めをしていきました。

-「ことば」の中には、縦組みを主としながら横組みがあったり、用紙を変えている章もありました。

同じスタイルばかりがつづくのは退屈するはずだから、どこかでリズムをつけたいと思ったんですね。日本語だから縦組みがいいと思っていたのですが、山口さんは当時、これらの「ことば」をケータイを使って、横組みで打ち込んでいたそうです。なので左右のストロークも短いはずです。だから、ケータイの画面の中で見るイメージが本の中にもほしいな、と思って、ときどき横組みを入れてみました。たまに長い一篇があったときにはストロークを長く伸ばすようにしました。そうやっているうちに文字組みに良いリズムが出てきて、「これはいけるかもな」と思うようになりました。

途中の章で本文用紙を変えたのも、読者を退屈させないように、本の中ほどで切り替えがあればいいと思っていました。かつての雑誌にグラビアページというものがあって、そのページだけ用紙が変わってブルーブラックやエンジのカラーで刷られていたことを思い出したということもあります。

それから、通常版では本に巻かれた帯に、友部正人さんや松任谷由実さんの言葉が寄せられ、限定版では1枚の紙が「投げ込み」というスタイルで挟み込まれています。友部さんや松任谷さんが本の中に私信を挟んだというか、山口さんのためにプレゼントを入れてくれた、みたいに感じてもらえればと思いました。友部さんは山口さんのお父さんと親しかったそうで、まるで甥っ子に対するプレゼントのような……そういうことを意識しました。

こうして長い時間考えて、いろいろなことをやってみたわけですが、僕自身が与えられた材料で自分を試されているようなものでした。自分がどう解釈して、一冊の本にまとめるのか、自問自答しながらの作業で、試されていたのかな、という感じもします。でも、その苦労は、すごくうれしかったです。

−限定版では「ことば」全篇の活字組版をつくるというアイディアを聞いて、どう思われましたか?

いやぁ、びっくりしました。いまどき、全部活字を拾ってまで印刷するなんてことは、ありえないだろう、いまの時代に「よくぞ」と感じました。また、それと同時に通常版の方も、限定版とは別にDTPでフォントを組んで、同じものだけれども違うものをつくるという、最初からそのような企画にもとづいてやっていること自体が、すごいなぁ、と思いました。

−活版印刷は、印刷面を触ったときに

僕も昔は、活版印刷なのだから、肌触りを感じるよう凹凸がはっきりした方が好みでした。でもあるとき、尊敬する活版印刷会社の方から、こんなことを言われたことがあります。「文字は言葉だから、その言葉が生きるように印刷しなくてはならない。さらっと文字が読みやすく、インクを盛りすぎず、圧力もちょうどよくなければならない」と。それで、「活版印刷の極意はね、春の乙女のキッスのように、そっと刷るのがいいんだ」と言うんです(笑)。

当時90歳近い方が、「春の乙女のキッス」という言葉を言うのが、いいなぁ、

−表紙のデザインについては、どのように決まっていったのでしょうか?

そうこうしているうちに時間が経ち、いよいよ表紙のデザインに着手しなければならないという時期になりました。

そういえば、山口さんからの唯一の要望で、タイトルはひらがなで、という指定がありました。はじめは、表紙に「ことば」という文字が大きく入るとしたら、なんだかかわいらしくなりすぎる気がしました。それで、漢字の「言葉」の方が重みがあっていいと思って、漢字を提案してみたんです。そうしたら、「これは絶対にひらがなで」ときっぱり言われました。その理由は聞き逃したのですが。

−当初、「ことば」を入れようと思っていた場所に、なぜ「YI」を入れることになったのですか?

とくに限定版は、第一弾のときには書店に並ぶものではなくて、ファンクラブの人たちだけしか手に入らないものだというから、表紙にタイトルがなくてもいいのではないか、本のルールをある程度無視してもいいのではないか、と思うようになったんです。それを編集者の方におそるおそる相談したら、ぜんぜんかまわない、ということでした。「そんな自由があるんだ」と思ったあたりから、立体物として存在感を追求するというか、あまり既成のものにとらわれない、しかも山口一郎さんらしいものをめざせばいいんだ、という方向へ導かれていったように思います。通常版は一般の書店に並ぶので、小さくささやかにタイトルを入れていますが。

-「YI」というロゴマークの由来についてもうかがいたいです。この本を購入したファンの間では、「『YI』買いました」という表現も見られて、「YI」が本のタイトルのような役目を果たしていることもあるようです。

この本はサブタイトルに「僕自身の訓練のためのノート」とあります。それで、「ノートをつくろう」とひらめきました。

よく表紙に「NOTEBOOK」と入っているノートがありますよね。そういうノートらしい表情もいいなぁと思ったんです。「YI」の上下にある

僕は、子供のころから自分の持ち物に「葛西薫」のイニシャルで、「KK」と書くのが好きだったんですね。KとKを組み合わせて、自分のマークをつくったりして、自分の所持品に入れていたんです。そこで、『ことば』が山口一郎さんのノートだったら、Ichiro Yamaguchiで、「IY」と入れるんだろうな……でもそうか、それなら「YI」でもいいじゃないか、と思って「YI」と文字を組んでみたんです。現代はAI(人工知能)が席巻しているから、これはAIに対するいい対抗になるぞ、と思い浮かんできて、なおさら意を強くしました。

そうしたら編集者の方から、「これはヤマグチ・インテリジェンスですね」と言われたんです。AIは「アーティフィシャル・インテリジェンス」です。だから「ヤマグチ・インテリジェンス」だと。まさに本書は、山口さんの知性の集合体だから、「これでいいんだ」と、自分の中でもだんだんこれに決着していきました。

−表紙の布クロスについてはいかがでしょうか?

特別仕様の限定版なので豪華にしてもかまいません、ということだったので、表紙を布クロスにするというのは、最初から決めていました。それで、以前に別の本でテキスタイルデザイナーの須藤玲子さんと一緒に仕事をしたときに、すごくいい本ができたことを思い出して、「あの喜びをもう一度」と、須藤さんに声をかけました。

最初はいくつかの布の候補の中で迷っていたのですが、これまで見たことのないものを求めた結果、メタリックな銀色のクロスにしました。思えば、サカナクションはサカナ、サカナが銀色に光る感じ、つまりヒカリモノ、青魚……などと連想がふくらんで(笑)。

実際に第一弾の『ことば』限定版で使った「メタロイドクロス」は、素材にアルミニウムを使っているために裏打ち加工ができるか心配でしたが、製本のためのテストを重ねて実現に至りました。そんなわけで紆余曲折はあったけれど、結果的にこれでよかったと思います。

−第二弾の『ことば2』が出ることになったときに、葛西さんから布クロスについて色のリクエストがあったとお聞きしました。

そうです。最初はまさか第二弾が出るとは思っていなかったので、第一弾の『ことば』に至るこのデザインは、自分の中の唯一の答えでした。だから、このデザインは第二弾でも変えられないと思いました。変えられるとしたら色かな、と思ったので、須藤さんに頼んで「メタロイドクロス」に色を付けてもらおうと考えたんです。その色はサカナのいる水を感じさせる水色。印刷用の色見本帳でパールインキという銀混じりのカラフルな色があるのですが、その中でもうっすらと水色から緑を帯びた色を考えていました。

僕は色違いにするくらいは簡単にできるのではないかと思っていたら、これにはいろいろな難関があって、須藤さんの方でたいへんな思いをされたということでした。

−須藤さんが『ことば2』の布クロスに「ミラージュクロス」という名前を付けられたことをどう思われましたか?

須藤さんから送られてきたメールでこのネーミングを見たときに、山口一郎さんのソロライブのタイトル「蜃気楼」(蜃気楼は英語でミラージュmirage)と、この布クロスの雰囲気がまさにぴったり合っていて、なんという偶然だろう、素晴らしい! と思いました。

−最後に、『ことば』『ことば2』に収められた計500篇の「ことば」について思うことをおうかがいしたいです。

僕自身は、文章を見たり読んだりするのは好きですが、自分で書くのは一番苦手な分野です。エンジニアや大工のような職人系の仕事の方に馴染みがあって、だから言葉を扱う人が羨ましくて仕方がない。文章を読むことには、それを書いた人の中の個性を探るような喜びがあります。

この本の原稿を見たとき、山口さんの「ことば」に懐かしさを感じました。山口さんが20代のあいだに思ったことが書かれているわけですから、その年齢のころの自分自身を思い出してしまいました。妙に頭の中で理屈をこねてみたり、あるときは急にかっこつけてみたり、あるときは投げやりになったり、あるときは小学生みたいに正しいことを考えてみたりとか、そういう心の行ったり来たりが、あの年齢のころの集合体なんだなと、自分の若いころとオーバーラップしました。

あのころ特有の寂しさもあったろうし、あとは漠然とした不安、とかですよね。そういうものが全部ここに詰まっているな、と思います。この言葉の後にこの言葉が来るのは普通つながらないはずのものを、語呂から発想して急に思いついてしまったから書いてしまった、というような言葉遊び的な「ことば」もあります。人に見せるために書いていたわけじゃないでしょうし、そういったあれやこれやが詰まっている。そういう意味では、自分のあのころを思い出させてくれましたね、若いころを。

僕自身は19歳で北海道から東京に出て来ましたが、そのころデザイナーになれるかどうかなんてわからないから、不安のまっただなかでした。同じように、10年後、20年後の若者たちも、若い世代特有の気持ちで共有できるものがあると思うんです。時代は変わっても、人の年齢というのは同じですから。昔の20代と今の20代は違うといっても、年齢そのものは同じだから、同じように揺れ動く心をもっていて、そういう共通項をこの本が示したのではないかと思います。そして、そのような本に自分が加わることができたことが、ほんとうにうれしかったです。

インタビュー・構成/石井真理

佐々木 勝之

Katsuyuki Sasaki

1975年生まれ。有限会社佐々木活字店代表。1917(大正6)年創業の同社の4代目。活版印刷で使用される活字の製造販売をおこなっている。活字の鋳造、文選、植字までをいってに担うことができる日本有数の職人として活躍。佐々木活字店の所有活字の総数は約7百万文字以上にのぼる。

−『ことば2』限定版の本文の活字を製造された佐々木活字店代表の佐々木勝之さんにお話をうかがっていきます。そもそも活字屋さんというのは、どういったお仕事なのでしょうか?

昭和40年代か50年代ごろまで主流だった印刷技術に活版印刷がありました。そこで使われていた文字のフォントにあたるものが活字で、それを製造販売しています。

−基本的なことなのですが、文字には書体や大きさもあるし、漢字もいっぱいあります。それらを一つ一つ作られているんですね?

はい。ただ、日本語の文字はものすごく量が多く、とくに漢字は膨大な量なので、一つの活字屋がすべての文字を網羅するというのは、ほぼ不可能に近いです。昔は自社でフォントを制作している大手の活字屋があって、そういうところから自分のお店に無い文字を仕入れたり、あとは横のつながりで、お仲間さんから買ったりしていました。

−活字の製造は、どういうふうにされるのでしょうか?

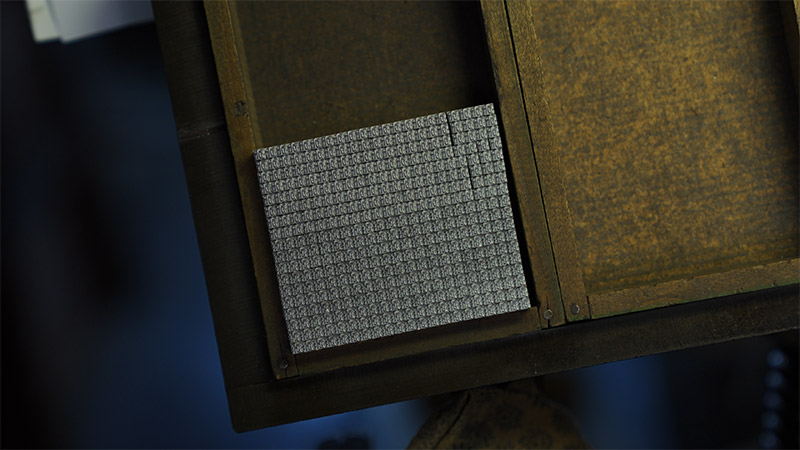

活字をつくることを

鉛合金を流し込む型を

−『ことば2』限定版で使われたのは、どういう活字なのでしょうか?

『ことば2』限定版の本文で使った活字は、日活明朝体という書体の9ポイントというサイズです。日本の活字の基準になるサイズは5号というもので、これはパソコンのWordでよく基準とされている10.5ポイントとほぼ同じサイズです。なので、9ポイントというのは一般的な活字よりは小ぶりなものです。それから、ノンブルと日付には8ポイントの欧文書体を使っています。算用数字に関しては、おそらくパソコンで表示される同じポイント数よりも、うちで作るサイズはちょっと小さいです。というのも、通常横組みに使われる欧文書体ではベースラインを基準に文字を並べるので、どうしても余白が必要になってくるからなんです。けっきょく活字というのは、四角い1字分のスペースの中に文字全体をおさめなければならないから、若干小さめになるんです。

−さきほど圧入と言われたのですが、圧力をかけることが必要なのですか?

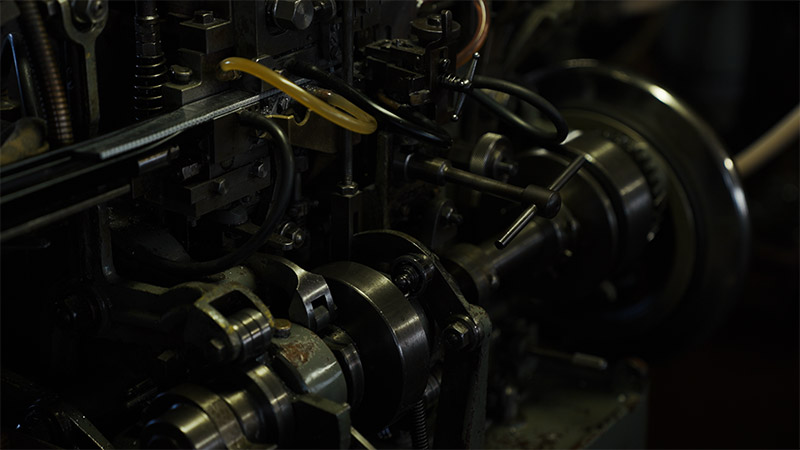

活字というのは、とにかく高さがそろっていることが大事なんですよ。高さというのは、1本の棒状になっている活字のモノそのものとしての高さのことです。活版印刷は、インクを直接版に乗せて、それを紙に印刷する印刷方法です。だから高さがそろっていないと、インクが均一に紙に刷られないんです。そして、高さを一定に保つような堅牢な活字にするためには、母型の隅から隅まで鉛がみっちり入っていて、角の部分まできちんとつくられないとダメなんです。隅から隅までぎゅうっと金属を入れ込むために、圧をかける必要があります。

それから、活字を拾って組版をつくる段階のことを考えても、活字の四角の寸法が正確でないといけません。1行1行、文字を並べていきますよね、1行目2行目3行目4行目……というように長く連なっていったときに、ページごとの行の長さが全部、ぴたりと合っていなくてはいけない。たとえばどこかに出っ張りがあったり、バリ(カス)が付いていると、たとえ文字部分はきれいに浮き出ていたとしても、文字の土台になる部分がガタガタになってしまいます。なので、鋳造の際にはしっかり圧をかけるようにします。

−型の中に合金をドロドロと流し込むだけかと思っていました。

ドロドロと出てくるんじゃないんです。機械の中で溶かされた金属がピシャーン、ピシャーンとすごい勢いで飛んでいます。ほんとうに飛ぶんですよ。それくらい圧力をかけて飛ばしているんです。だから機械が不具合を起こすと、パーンと熱い鉛が飛び出してくることもあります。

−鋳造はすごく緻密な工程だということがわかりましたが、次の工程は印刷所さんがやられたのでしょうか?

いえ、

かつてまだ活版印刷が盛んだった時代に、活字で書籍を印刷していた印刷所では、だいたい自分のところで活字を所有していて、自分のところで組んで、印刷までやっていたんです。でもいまは、印刷機はあるけれど、活字を使わずに

−活字を使った活版印刷が、現在ほとんどおこなわれていない状況なんですか?

そうなんです。だからこの仕事のお話をいただいて、とにかくびっくりしました。うちは普段、ページ

うちが本格的に本文を組んだのは『ことば2』限定版からです。第一弾の『ことば』限定版のときには、うちは欠けていた活字を提供したくらいで、あまり深く関わってはいませんでした。けれど、「今度第二弾を出すのですが」というお話を出版社さんからいただいて、担当編集者さんが来て「できますでしょうか?」と聞かれました。

本文の「ことば」250ページ分、つまり250個の活字組版をつくって、それを印刷するなんていう仕事は、いまの時代ありえないですよね。まず、そもそも材料が揃うかどうかという心配がありました。活字はうちでつくれるので、できないことはないのですが、手間も相当かかるだろうし、やはり難しい部分もじつはすごいあって、本をつくるうえでいろいろと出版社さんに制限をかけてしまうのではないか、ということも考えました。たとえば行間のスペースの幅がページによって少し変わってきたりだとか、そういったリスクがあるかもしれませんと申し上げておきました。でも結果として、なんとかうまくいったと思います。

正直なところ、もし本文が普通の書籍のように長い文章だったとしたら、厳しかったと思います。「ことば」は詩のような短い文章だったので、何とかできるかなとも思いましたが、最初は不安ではありました。

−不安もあるなかで、どのように作業が進んでいったのでしょうか?

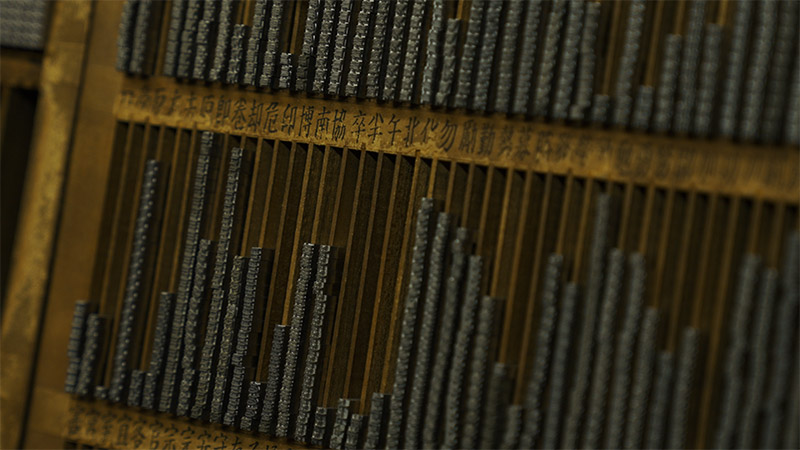

まず文選という作業があります。文選というのは、原稿どおりに活字を1本1本拾うことです。ところが、文選ができる職人さんがなかなかいない、これが問題になるところです。

文選は、活字を手で拾っていくだけの作業なので、聞くと単純作業のような印象を受けますが、だからこそ、経験値が全部、職人さんの腕になるんです。文選職人さんというのは、もう何も考えずに、手がバンバン動いて活字をパンパン拾えるようでないといけないので、とにかく実績・経験がものをいうんですよ。

でもいま、活版印刷で書籍をつくるという機会がほぼありません。それを経験できる場が、まずない。今回の依頼なんて、ほんとうに珍しいことでした。だから今回は、うちでかつて働いていた、80代の大ベテランの女性の文選職人さんに来てもらって、活字を拾ってもらいました。その方は拾うのがものすごく速いんです。私自身も多少は拾いますが、長い間ずっとやっていた方には、ぜんぜん足元にも及びません。

彼女を見ていると、活字をぜんぜん目で探していないんです。どの活字がどの場所にあるか、ちゃんとわかっているんですね。手が覚えている。あと、「いつ原稿を見て文字を確認しているのだろう?」と思わせるくらい、ずっと手を動かしつづけています。たまにぱっと動きが止まるのですが、そこからまた、延々と手が動きつづけます。

文選は活版印刷の中でいちばん地味な作業工程かもしれませんが、だからこそ私は、いちばんすごいな、と思います。ほんとうに長年の経験と努力が必要なんです。いまは文選職人がなかなか育たないというか、そもそも文選できる場がないというのが、けっこうネックになっています。

−次に植字という工程ですね。

文選職人さんが拾った活字を使って、きちんと体裁を整えてページの版(ハンコと呼ばれる)をつくることを植字、あるいは組版といいます。

かつては植字の職人さんもいましたが、いまはなかなかいないので、今回は私が担当しました。レイアウトどおりに改行して、余白などを入れて、ちゃんと印刷できる状態のハンコにする作業です。具体的には、ページの文章がそこに収まるだけの大きさを考えてつくった枠の中に、活字と、クワタやインテルという余白を確保するためのパーツを並べていきます。

−余白部分には、クワタやインテルというモノが入っているのですね。

クワタは文字の前後に入れるもので、全角、2倍、3倍、4倍、2分(1文字の1/2)、3分(1文字の1/3)、4分(1文字の1/4)……と、いろいろな幅があります。それらを並べ合わせて、文字の余白を埋めていきます。逆に言えば、いろいろな幅のものがないと、余白をきちんと埋めることができないわけです。行間には、金属や木でできたインテルというパーツを行と行のあいだに入れて、スペースを確保します。

−本の出来上がりを見ると、文章の余白が美しいと思ったのですが、その余白は全部埋められていたというのがすごいです。

クワタをちょっと考えられないくらい大量に使っていますね。いまうちの新品以外の9ポイントのクワタは、もう全部『ことば2』限定版に投入しました(笑)。

植字は、工程の中でいちばん頭を使うんです。いちばん数学的なんですよ。組み方も、組む人によって癖が出てきて、みんな違うんです。組み方の上手い下手も、印刷物を見るとよくわかります。いざ印刷するときに、間違いなくそれが出てくる。雑な人は行間がぴったり合っていないのに組んでしまったり、ヘンに複雑に組みすぎてしまって、ちゃんと四角く組めていない状態だったりします。そうすると、どうしても活字がグラグラして浮いてくるんです。そういうのは印刷している人からすると、必ずわかると思います。

植字の作業で私が教えてもらったいちばん大事なことというのは、修正が誰でも簡単にできるような組み方をしなさい、ということです。組んだ人間だけにしか修正できないようでは駄目で、単純に、わかりやすく、しかもぴったりにならなくてはいけない、と。

「ことば」には、縦組みだけでなく横組みもありましたから、印刷所で印刷機にセットした組版を交換するときに、複雑な過程が必要だったり、そこでトラブルがあったりしたら困るでしょう。だから、縦組みでも横組みでも、印刷機にセットする段階で細かい調整をしなくてもいいように、単純に入れ替えるだけでいいように、とくに神経を使いました。

組版が出来上がったら、ゲラと呼ばれている専用の底の浅い箱に入れていきます。いまでも出版業界で校正刷りのことをゲラ刷りというのは、この組版を入れる箱の名前が由来になっているようです。『ことば2』限定版で使ったゲラは34枚。けっこう重いんですよ。全部合わせたら何百キロになると思います。印刷を担当された宮田印刷の山本千香さんには、ゲラをその都度取りに来てもらいました。

−かつてはそれぞれの作業に専門の職人さんがいたのですか?

はい、基本的にはすべて分業制で、それぞれの作業に高度な専門の職人さんがいました。現在、活版印刷をやっていますという方はそれなりにいるのですが、亜鉛凸版や樹脂凸版という平たい版をベースに貼って印刷して、それで「活版印刷です」というふうにやっていて、活字を使ってやられている方はもうほとんどいません。うちも実際、そのような活字を使わない仕事の依頼が多いのが現状です。活字の版を組む機会が少ないために、専門的な技術を持っている方もかなり少なくなっています。

活版印刷をメインで支えてきた世代というのが、現在すでにほぼ80代なんですね。若手でも60代後半から70代前半ぐらい……若手で、ですよ(笑)。昭和のころに実際に活字組版で印刷業をやられた方というのは、あとはもう、みなさんお亡くなりになっているので、技術の継承というのはほんとうに難しいです。それに活版印刷では、これまでお話ししてきたような工程の技術は、昔の職人の世界なので十人十色なんですよ。あまり定型がない。各印刷所によってけっこうやり方が違うし、それぞれの職人が自分で工夫しながらやったりすることが多かったのです。私はこの佐々木活字店の大先輩の人たちに教えてもらいましたけど、それがどこでも通用するかどうかは、ちょっとわからないところがあります。

職種でいうと、鋳造の職人さんというのは、今の日本では、私を含めておそらく2人くらいしかいないと思います。

−えっ? 日本でですか?

私が知っている限りでは、全国を探してもあともう1社しか活字を鋳造しているところはないのではないかと思います。なので、技術を継承できているのかといったら、正直まだできていないですね。うちでも若い人を雇い入れたりする体制がまだできていないので。

−今回のお仕事でとくに苦労されたことはありますか?

これまで、鋳造、文選、植字の話をしてきましたが、作業の中でいちばんたいへんだったのは、ゲラ刷り(校正刷り)だったかもしれないです。印刷所に組版を渡す前に、文字がきちんと正しく組まれているかどうか、うちでゲラ刷りを出して、本文の校正をするんですね。ゲラ刷りと元の原稿を見合わせながら、文字を1本1本確認していきます。

パソコンだったら簡単なのでしょうが、文選作業は人が目で見て活字を拾っているし、植字も私が手作業でやっているので、やはりどうしても最初は誤植が出るんですね。そこのチェックにけっこう苦労しました。担当編集者さんにもお願いして、同時におこなうようにしていただきましたが、うちは普段は出版社さんと仕事で絡むことがほとんどなかったので、今回絡んでみて、出版社さんは校正のチェックもすごいなと感じました。ゲラ刷りを出せば絶対に赤字が返ってくるという工程を2、3回は通さないといけなくて、その作業がたいへんでしたね。

それから、ゲラ刷りがたいへんだった理由がもうひとつ……。文章を深く読み込むので、私はけっこう持って行かれるんです、文章の内容に。

−持って行かれる?

人それぞれだと思うのですが、校正のために文章を深く読んでいると、自分はすごく持って行かれそうだったんですよね。文章がなんか、ぐっとくるというか、「おぉ~」っていうぐらい、書かれていた「ことば」がすごい重くて、パワーがあったので。説明文ではなくて詩ですから、そこで語られていることが、ぐっと一気に自分の中に入り込んでくるみたいでした。

−それは読者としてもすごい体験でしたね。最後に、出来上がった本をご覧になったときはいかがでしたか?

やはり活版印刷は文字が読みやすいと思いました。いつも言うことなのですが、活字の文字というのは、しっかりと目に飛び込んでくるんです。文字が細くて、シャープに見える。とくにこの9ポイントぐらいのサイズは、目に飛び込んできやすいので、私はとても読みやすいと思います。

インタビュー・構成/石井真理

山本 千香

Chika Yamamoto

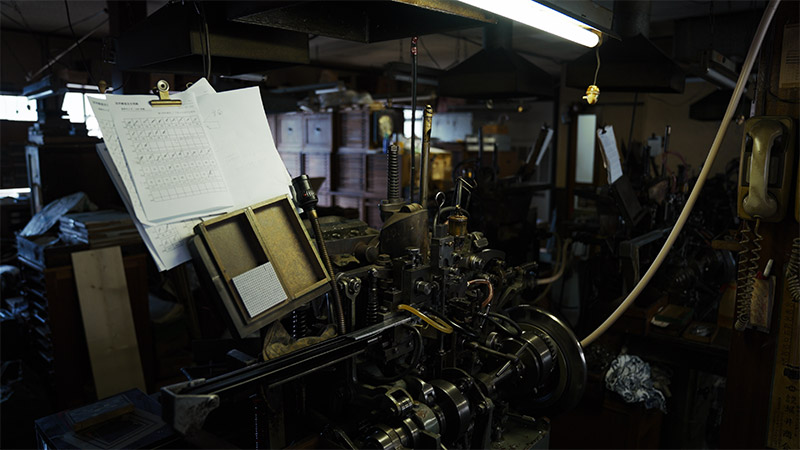

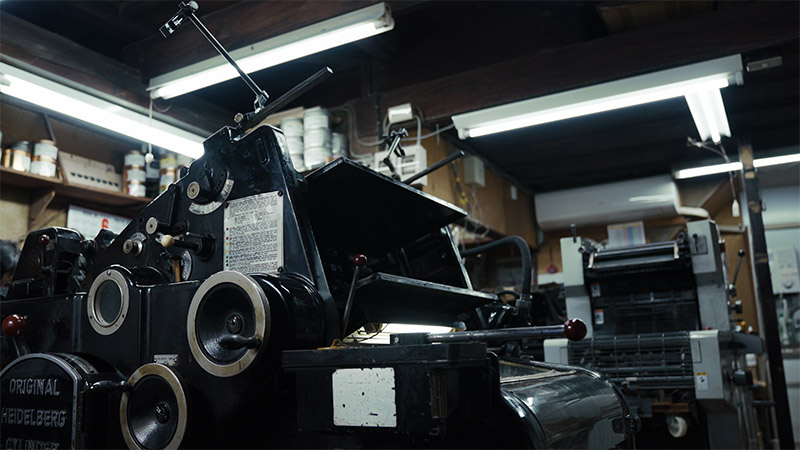

1977年生まれ。有限会社宮田印刷代表。1964(昭和39)年創業の同社の4代目。書籍の表紙、カバー、帯、トビラ、スリップなどを、活版印刷とオフセット印刷で手掛ける。創業時に導入した活版印刷機「ハイデルベルグ シリンダー機 KSB」を有し、現在でも活版印刷の幅広い依頼に対応できる体制を継続している。

−山本千香さんは宮田印刷の代表でいらっしゃいます。宮田印刷は、普段どのようなお仕事をされているのでしょうか?

出版社さんから依頼を受けた印刷の仕事が多いです。書籍の表紙、カバー、帯、トビラ、スリップや、出版社さんの封筒なども請け負っています。いまはオフセット印刷で刷ることも多いのですが、ひと昔前はそれらもみんな活版印刷で刷っていました。最近また、書籍の表紙やカバーを活版印刷で、というご依頼が増えてきました。

-では活版印刷には慣れていらっしゃる?

活版印刷には、活字組版と、そうではない

『ことば』『ことば2』の限定版は、本文の「ことば」は全篇活字組版で印刷し、それ以外の目次や奥付のページなどは亜鉛凸版をつくって刷りました。

-同じように文字が凹凸になっているので、どちらも活版印刷だなと思ってしまうのですが、違うものなんですね。

−活字組版での印刷のご経験がないとのことでしたが、この依頼が来たときにどう思われましたか?

最初このお話が来たとき、活版印刷を当初担当される予定だった印刷所が急にできなくなってしまい、そのあと長いあいだ代わりの印刷所が見つからなかったということをうかがいました。それで、私のところにこのお話が来たんです。まずは、うちの職人と相談して、「印刷機としては可能だ」ということはわかりました。うちにある活版印刷機で、いつも亜鉛凸版を貼っているメタルベースを活字組版に差し替えるだけで、機械としては印刷ができるということです。

ただ私の中で、活字組版で印刷するというのがどういうことなのか、経験値がまったくなかったので、それが心配で、お引き受けできるかどうか不安はありました。

−要するに、すでにページ全体が一つの版として出来上がっている状態の凸版と、1個1個バラバラな活字を寄せ集めた状態の活字組版の違いですよね?

そうですね。『ことば』『ことば2』限定版の本文は、4ページ分を

活字組版のご経験のある業界のベテランの方に聞いてみたら、「刷っている間に活字が浮いてくる」「活字は繊細で欠けやすい」などのお話をうかがいました。凸版の場合は文字が浮いてきたり普通の衝撃で欠けたりするようなことはないので、これは凸版とは全然違っていて、予想もつかないようなことが起きるんじゃないか、と心配でした。

−そんななか、どうして引き受けられたのですか?

いまでも鮮明に憶えているのですが、出版社の担当編集者さんがいらっしゃって、目をキラキラさせながら、私の目の前に座って、「長いあいだ印刷所が見つからなかったんです。もう御社だけが頼りです」みたいな感じだったんですね(笑)。私自身も、「やってみたいな」という思いもありましたし、このキラキラした目にお応えしたい、という思いもありました。

−活字組版での印刷をやってみたいと思われていた?

そうですね。ときどき活字で印刷をしたいというお話をうかがうので、経験値を広げたいという考えはありました。ただ、書籍の本文を印刷することになるとは夢にも思っていませんでした。

−実際に印刷を開始してみて、活字組版ならではのトラブルにはどのようなものがあったのですか?

印刷していくと「ムラトリ」が必要だったり、やはり活字の

ムラトリというのは、印刷したときに濃淡のムラが出てしまうので、そのムラを取りのぞく作業のことです。基本的には活字は同じ高さの規格でつくられてはいるのですが、やはり微妙な高低差ができるのだと思います。そうすると印刷したときに、通常の濃さで出るもの、ちょっと薄くなってしまってかすれているようなもの、逆に濃く出てしまっているものなどが生まれてきます。それを同じ見え方にできるだけ近づけるように、ムラトリという作業をおこないます。

ムラトリは、印刷に

−それを1文字単位でやるんですか?

1文字単位だったり、もう少し大きい範囲だったりとか、いろいろなのですが、試し刷りをした状態を見て、どこが低いかなというところを確認して、場合によってはグラシン紙を重ねて貼っていくんです。逆に、活字が少し強く当たりすぎていて、文字が太くなっているところは、シリンダーに巻いてある紙を部分的に切って、圧を抜いていきます。

−試し刷りをしてはこういうムラトリの作業をするということを、全ページ分繰り返したんですか?

そうですね。刷り出しの段階でこのようなことをしつつ、ようやくできたなというところで、印刷をスタートするわけです。

それから「浮き」については、活字の間にインテルやクワタという込め物を入れているのですが、刷っていると、それらが必ずと言っていいほどモコモコッと浮いてきてしまうんですね。活字と同じ高さになってしまうと、そこにインクが付いて真っ黒になって、紙に汚れが付いてしまいます。なので、1000枚刷って版を確認して、浮いてきているクワタやインテルがあれば押し戻して、また次の1000枚を刷る、という作業を繰り返しました。

−1000枚刷ってそういう汚れを見つけた場合、すでに刷られた用紙を抜かなくてはいけないわけですね?

もし汚れが付いてしまったら、そこはもう使えないので、何十枚も抜きます。もし印刷機が稼働中に込め物にインクが付いてしまった場合、たとえば5分放っておくと、150枚くらい刷られてしまうので、印刷中は

縦組みの「ことば」では、だいたい1000枚に一度確認すれば、おおむね大丈夫でした。汚れが付くほど浮いてくることはあまりありませんでした。ですが、横組みの「ことば」では、クワタやインテルがすごく浮きやすくて、1000枚刷っているとけっこう汚れが付いてしまうので、500枚で印刷機をいったん止めて浮きを確認したり、ときには300枚でも汚れが付いてきてしまったこともありました。そうなると印刷がなかなか進まないんですね。

−縦組みと横組みにどんな違いがあるのでしょうか?

これは佐々木活字店の佐々木勝之さんの推測なのですが、日本語の活字は縦組みで組むことを基本に考えられているので、活字一つずつの左右はわりとしっかり正確につくられている。けれど、天地(上下)に対してちょっと緩いのかな、ということでした。なので、横組みにしたときに天地の高さが微妙に違うと、インテルで挟んでも、どうしても隙間が出来てしまうので、浮きやすいのかなと思いました。組版の中での噛む力が弱いとでもいうのでしょうか。

-亜鉛凸版では、活字やクワタが浮いてくることはありえないですよね。

凸版の場合は、ムラトリは必要ですが、そのあとで文字が浮いてくることはありません。版の隅にインクが付くことは度々あるのですが、それでも活字組版よりはだいぶリスクが少ないです。

−それまで経験したことのないお仕事をされたわけですが、刷了までにどのくらいの期間がかかったのですか?

『ことば』限定版では半年以上、『ことば2』限定版では半年弱でした。とくに『ことば2』に関しては、時期的に12月と1月と2月を挟んでいたので、営業日を数えてしまいましたね。お正月休みもあるし、2月はカレンダー上の営業日が少ないし……。

−とくに年末年始だと年賀状の印刷もあるんじゃないですか?

年賀状については、弊社の年賀状が今年は1色刷りなのは、『ことば2』の印刷があったからというのはありますね(笑)。時間がなくて多色刷りができませんでした。

−御社の年賀状にも影響が出てしまった。

『ことば2』の方は、製本予備も含めた印刷の刷り数が決まってから、どれくらいの期間で印刷を完了できるかというのを計算しました。それで、「これはもう昼休みに機械を1時間止めていることももったいない」と思いました。それで、昼休み中も機械が回るように、職人さん以外の人を機械につけるようにしたんです。

印刷は朝から始まって、面付け、刷り位置の確認、ムラトリ、濃度の調整などをして、順調にいくと午後1時ごろには印刷が安定してくるんです。なので、そこで職人さんを昼休憩に出して、代わりに私や別のスタッフが、職人さんがいないなかで印刷の具合を見るようにしました。

うちにある活版印刷機は、ハイデルベルグ シリンダー機 KSBというドイツ製の古い機械なのですが、それをフル稼働させました。片付け等々も含めて1日10時間から11時間くらい印刷機を動かして、片面4ページ分を刷るのに、丸一日かかりました。

−そんなにたいへんな工程だったら、もし面付けの失敗などがあったら、取り返しがつかないですよね。

活字組版での印刷には注意しなければいけないところがいっぱいあります。最初にぴたっと印刷が決まったからといって、クワタの浮きなんかもあるので、ほったらかしにできるわけでもありません。あと、たとえば文字数が少ないページだとそれに合わせてインクの量を減らすとか、毎回インクを出す量も違うので、注意しなければいけないところがいっぱいありました。しかし、そちらにばかり気を取られて、もっとも肝心な面付けを間違えないように、というところは、社内で共有して気をつけました。

何が大事かということにちゃんと優先順位をつけないと、印刷がきれいかどうかということだけに注意が行きやすいんです。でもムラトリについては、たとえちょっと薄くなってもいちおう読めれば大惨事にはならない。だからそちらにばかり目を向けずに、まずは面付け、それからクワタの浮きは汚れに直結するので、そこをしっかり見る、この二つがとても大事でしたね。

−佐々木活字店でお話をうかがったとき、かつて勤めていた

弊社も、第一弾の『ことば』限定版をやる前の時点では、80歳になる職人さんにひとりでやってもらっていました。ずっと活版印刷技術の後継者を探したかったのですが、もうひとり職人を入れて技術継承していくだけの活版印刷の仕事がなかったんです。なので、80歳の職人さんに頼りっぱなしでした。

でも、『ことば』限定版のお話をいただいて、半年以上も活版印刷で毎日かなりの枚数を刷っていくということなので、これが技術継承の最後のチャンスだと思い、すぐに職人さんを探しました。そして、新しく入った職人さんと、80歳の古参の職人さんのふたりで一緒に『ことば』の印刷をしてもらい、その過程で技術の引き継ぎをしてもらいました。おかげで、古参の職人さんが引退されたあと、第二弾の『ことば2』限定版では、その新しい職人さんがひとりで一からすべてを仕上げることができました。

−職人さんはすぐに見つかったのですか?

人づてに紹介していただいて、わりあいすぐに見つかりました。

じつはその職人さんはベーシストで、音楽をずっとやってきた方だったので、「活版印刷に向いてるよ」と、口説き倒して来ていただきました(笑)。

−活版印刷とベーシストというのは関係があるのですか?

そうですね……古い機械なので、やはり音の調子に耳を澄まして、機械の調子を音で確認したりということは、多分にあると思いました。また、マイペースな性格の方だと思ったので。活版印刷はアナログな部分が多く、難しい印刷です。うまくいかないことが多いので、あまり気にしない性格の方が良いと思いました。

−面白いですね。印刷機械って、目の仕事だと思っていましたが、たしかにリズムがきちんと刻めなくなったとか、異音が入ったことに気がつくのに、耳がいいことは大事ですね。

来ていただいたとたんに、さっそく能力を発揮してもらったんです。「変な音がする」といって、たびたび私が呼ばれるのですが、私には何も異音は聞こえない。でもやはり機械のどこかに原因や不調があったりしたんです。

−へえ、すごく面白いですね。

−出来上がった本を見て、どういうふうに思われましたか?

製本された本を手にして、無事にできたということに、とにかく安堵しました。

印刷しているあいだは、あまり本文の内容は読まないんです。文字一つ一つについては、「活字の欠けがないか」とか「濃い薄いはないか」というところをつぶさに見ているのですが、内容についてはほぼ読むことがありません。正直そんな余裕はなくて、刷りのことばかりが心配でしたから。でもあらためて本になったものを読んでいると、山口一郎さんの「ことば」に、活字の印刷がとても合うなと思いました。

活字で印刷していると、文字の一つ一つが画一でないところがあるんですね。インクがたまって濃く付いていたり、逆にちょっとかすれていたり。ムラトリしていても、やはり現れてしまう。なので、文字の一つ一つに表情があって、読んでいてもそのあたりが面白いんです。また、文選、植字、印刷と、1ページ出来上がるのに長い時間を要しました。そういったところも、大切につくられた本だと思います。

−そういう文字の一つ一つに個性が出るのが持ち味の活版印刷なのにもかかわらず、できるだけ均一になるようにムラトリなどを一生懸命にされているのが、ある種、相反したことのようにも感じられます。そういうことは何か意識していらっしゃいますか?

もしかしたらジレンマかもしれないですね。刷っていると、濃く印刷されてしまうところとかがどうしてもあるんです。そのたびにこちらも判断しているわけですが、しばしば迷います。

濃く付いている本文は、ちょっと荒々しい感じになって、それはそれでいいように思うんです。でも同時に、ちょうどいい濃さで、活字の

印刷というと、同じ品質のものを大量に刷っていく作業です。書籍の場合、どのページも同じ品質であることが当たり前だと思ってやってきました。でも活字の個性というか、そのまま露骨にぶつけた印刷でも、面白いのかもしれません。

実際にはとにかく刷り上げることに必死で、おそらくそこまでのことは考えられないんです。でも、判断することも人間がやっていることなので、その判断も日々狂います。「これがいい」と言っていた日もあれば、「こっちのすっきりした方がいい」という日もあれば、ちょっと濃いめでも「これもいいじゃないか」とか。苦しい、というのは大げさですが、判断でやはり日々迷っているんですね。「昨日これでOK出しちゃったけど、どうだったかな」「濃いめでOK出しちゃったけど、裏写りしているんじゃないかな」とか、もうほんとうに心配事が絶えません。

−『ことば』『ことば2』は、通常版としてオフセット印刷で刷られた本があります。一方、限定版では、「ことば」は全篇活字組版です。同じ本でも、印刷に違いが出てくるので、そうした違いも味わってほしいですね。

はい。活字で刷られた本というのは、最近ではなかなか手に取る機会がありません。本文が活版印刷の本は、図書館の書庫から出してもらうような昔の本でしかお目にかかれないと思います。だから『ことば』『ことば2』の限定版は、日本の歴史上、最後になるかもしれない、そういう書籍だと思っています。

インタビュー・構成/石井真理

photo by Masayuki Hayashi

須藤 玲子

Reiko Sudo

1953年生まれ。テキスタイルデザイナー。株式会社布代表。東京造形大学名誉教授。多摩美術大学客員教授。最先端の技術と伝統的な技術を融合させた独自の布づくりで、国内外から高い評価を受けている。毎日デザイン賞、ロスコー賞、JID部門賞等受賞歴多数。2024年2月、芸術選奨(美術部門)文部科学大臣賞受賞。

−まず、須藤さんが普段どういったお仕事をされているのか、概略をおうかがいしたいと思っています。2024年の2月から5月まで、茨城県の水戸芸術館で「須藤玲子:NUNOの布づくり」という展覧会が開かれていました。布づくりについて美術館で展覧会が開かれるというお仕事のあり方は、どういうものなのでしょうか。

この展覧会は、香港に始まり、イングランド、スコットランド、スイス、日本の香川県丸亀市、そして水戸と、5年かけて巡回してきました。日本の布づくりの特徴としてよく言われるのは、欧米の布づくりのスタイルが1ヶ所で、糸づくりから染めから仕上げまでを全部一貫して生産するのに対して、日本ではそれぞれの場所の特徴ある職人同士が連携して、1枚のテキスタイルを仕上げていく、ということです。そのことが、私たちのテキスタイルが海外の美術館で紹介されたりする一つの魅力というか、特徴でもあるみたいです。

それぞれの職人さんたちは自分の仕事に誇りを持っていて、「任せてくれ」と言ってくれます。そしてまた、特化した仕事をしていますから、任されることで、どんどん技術が磨かれていきます。職人さんたちが競争して技術を磨いていくなかで、ともにモノをつくりだしていく、そういう体制がいまでも続いています。

ただ、私たちは美術館で展示されるような芸術品をつくろうと思っているわけではありません。私たちがやっているのは量産可能なインダストリアルな布づくりです。糸をつくる人、染める人、そこにまた織る人がいて、それから仕上げて……という過程にすべて関わります。そうした一つの布地ができる過程を見せることがこの展覧会の趣旨なのです。

−職人さんたちのお仕事をつないで、技術を高め合ってまた伝承していくような布づくりをされているんですね。

−第一弾の『ことば』限定版の表紙には、須藤さんがつくられた「メタロイドクロス」という布が使われました。どういった経緯でこの布が使われることになったのでしょうか?

ブックデザイナーの葛西薫さんから、ある日突然お電話をいただいて、「あなたのところに、きらきら光る布があるじゃない? それを使わせてもらえないか?」と言われたのです。葛西さんが以前見て、憶えていた布があったのだと思います。その布は、釣り糸を織り込んでつくったもので、丈夫だし、光沢があってキラキラ光ります。

葛西さんは、最初はこの布を使うイメージをもっていらしたのですね。サカナクションなので、なんとなく、水であるとか、魚の表皮の輝きだとか、そういったところをイメージしておられるようでした。

ただ、最初に候補にあがった布は硬くてつっぱります。それに厚い。それで、はたしてこれが書籍の装丁に合うかどうか、わかりませんでした。そのときに別の候補として一緒に見ていただいたのが、「メタロイドクロス」と私たちが呼んでいる布です。見ていただくとわかるように、すごく光沢がある布です。

さらによく見ていただくと、じつは糸が、普通の

−「メタロイド」という名前のとおり、ほんとうに金属を使っているんですよね?

アルミニウムを使っています。ポリエステルの薄いフィルムにアルミニウムを真空蒸着させて、シートをつくっているのです。蒸着というのは、メッキのようなものですね。そのシートを細くスリットしてテープ状の糸にしているために、断面がフラットになります。だから他の糸と同じように扱うと、ねじれてしまうという扱いにくさもあります。ねじれると、ところどころに点点が入ってしまいます。でも、実際に織られてできたこの布は、そういう点点がまったくなくて、なめらかです。

−なめらかになるような、何か工夫がされている?

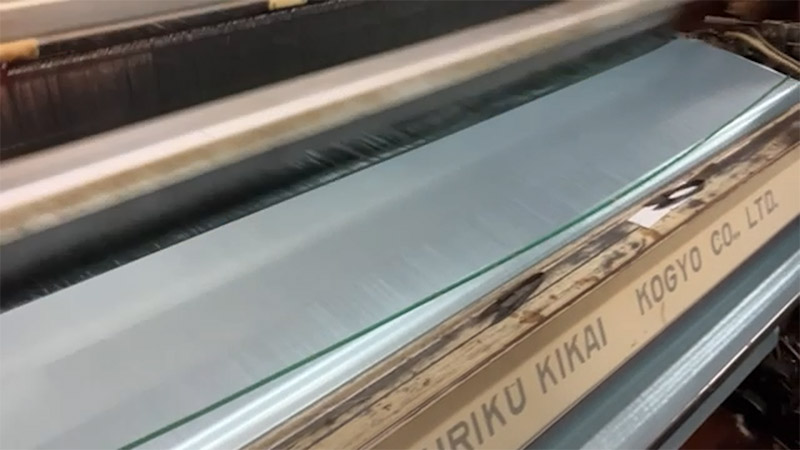

そうです。これは山梨県富士吉田市の工場で織っているのですが、つやつやだし、出来上がりもスムーズだし、まるで布でないようななめらかさでありながら、よく見ると手触り感があります。

その技術がどのようなものかというと、平たいテープ状の糸をボビンに巻いて、ボビンからまっすぐに織機に引き込んでいきます。まずそのときに、ねじれないでまっすぐに引き込まなくてはいけません。その時点でねじれてしまったら、点点が入ってしまい、なめらかさは出ません。

さらにそのあと、

たとえば帯で

以前、京都の職人さんに「こんな作業、かつてはできたかもしれないけれど、いまの自分たちにはできない」と言われたことがあります。そんなことを聞かされたら、「じゃあ、もう、どんなリスクがあっても、私たちはこれをやらなくちゃいけない!」って、ほんとうに思いました(笑)。

巻いてある布の端を見てもらうとわかるのですが、これはシャトルを使った旧式のハイテク織り機でつくっているから、両端に耳ができています。シャトルって、木製の

最近はシャトルの代わりに、レピアと呼ばれる緯糸をつまむ部品を装備した織り機があります。レピアは1本ずつ緯糸をつまんで織りあげますが、動きが一方通行で、端に行ったらカット、次に端に行ったらまたカットしていくので、布の端に糸がばさばさ出ています。けれどシャトルを使った織物は、シャトルの細い木管に巻かれた1本の糸が終わるまで往復するから、なんというか、やわらかな感じがするのです。テキスタイルをつくるのに、こういう旧式の織り機を使うのは非常に効率が悪いとも言えます。でも、だからこそ、こういうやわらかで繊細な織り方ができるのですね。

私たちがつくっている布も、だんだんシャトルを使わずに織るようになってきていて、端を見ると、耳がなくてばさばさしています。耳がきれいなのは、シャトルで織っている証拠です。帯や着物の布を織るのには、いまでもシャトルを使っていますね。

−では、その古い機械がダメになったら、もうこういう布はつくれないのですか?

そうですね。だから大事に大事にメンテナンスしながら、機械を使っていくのでしょう。

−失われていく高度な技術という意味では、活版印刷と通じるものがありそうです。

たしかに、そうですね。おっしゃる通りです。活版印刷に近いと思います。いま、その織り機はほんとうに少なくなってきているので、たしかに、活版印刷を思い起こさせます。限定版の本文は活版印刷ですよね? 思ってもいなかったところに相性のよさがあるのかもしれません。

−『ことば2』では、布を新しく創作されたんですよね?

そうですね、新たに糸をつくるために、フィルムそのものに色を付けたシートをつくりまして、そのシートを0.5ミリにカットしてスリットヤーンをつくり、そこから新しいテキスタイルをつくりました。フィルムそのものをブルーに染めています。

−色を付ける際、この色にした理由はありますか?

葛西さんと話をしたときに、お互いに「青いサカナ」というイメージがありました。基本的にはシリーズなので、第二弾は第一弾を踏襲しながら、色で何か変化をつけようと話をしていたのです。そのなかで、青いサカナや、あるいは熱帯魚のようなオレンジなど、いくつかアイディアはありました。

それで、実際にいろいろ実験をしてみたのですね。最初は、織ったあとに染める予定だったので、『ことば』限定版で使ったメタロイドクロスを、まず手で染めてみようと試みました。私の方で、オレンジのサカナとブルーのサカナをイメージした色で染めてみて、葛西さんに見ていただきました。そうしたら葛西さんが、「青いサカナがいいかなぁ」とおっしゃったので、葛西さんがイメージするブルーの色味を、色見本帳のカラーチップでいただいて、何とかその色味を出すところまではいきました。

ところが、手で染めたときにはわりあいうまく染まったのに、実際にプロダクションする段階になったら、なんと、それが均一に染まらないのです。色がシマシマになってしまった。もう、びっくりしました。シマシマになってしまうのが、なぜそうなるのかが、わからなかったのです。

あとから考えてみると、それはたぶん、

−手で試作したあとで、工場で機械にかけてみて、それでシマシマになってしまったということですか?

そうです。最初は私も、もう少し簡単にいくだろうと考えていましたが、実際に工場で染めてみると、まったく思うようにはいきませんでした。ショックでしたし、あのときはもう、担当編集者さんからも「スケジュールがあるからなんとかお願いします」と言われてしまって、冷や冷やでした。もう、どうしようかと思いました。染屋さんを替えたりもして、いろいろ試しましたけど……もうダメか、断るしかないか、と思うところまでいきました。

−でも、そのあとで、糸から染める、という発想の転換をされた。

そうです。シートから染めるというのは、リスクはすごくあったけれど、一か八かの賭けのつもりで、飛び込んでみました。でも、結果としてはいいものに仕上がりました。失敗しながらやってみるから、こういう素晴らしいものができたということですね。

−それだけ苦労された布を使ってできた『ことば2』限定版をご覧になって、どうお感じになりましたか?

ほんとうに、葛西さんのデザインで息を吹き込まれた、と思いました。あと、この布は角度によって違った色に見えるし、おそらく1冊1冊が微妙に違う表情を持っているのではないかな、と思います。さわった時の音もいいですよ。シュッシュッシュッというので、味わってもらいたいです。

−紙の表紙だと、通常は保護のためにPP加工やニス加工といったものをかけますが、これはなにもかけていない、ということでしょうか?

そうです。ただ布を貼っただけです。だからほんとうに、テクスチャそのものが感じられると思います。

それから、完成した本を見たときに感じたのですが、布として単体で見るときよりも、本になったときの方が、テキスタイルの織り目や構造が引き立つ気がします。布にテンション(張力)がかかっているからでしょう。

私たちはどうしてもテキスタイルを扱う際に、重力に逆らえないし、風になびくしということで、やわらかい状態とか透けるような状態で見ています。それが布の特長でもあるわけですね。けれども、こうやって本にピンと貼られたところを見ると、いったん“布”になったものが、逆に、ふたたび織り機にかかっているような感じがしました。本に貼られることで、布がほんとうの姿をあらわしたというか……そういうことを感じました。織り機にかかっているときは、水平にテンションがかかっている状態なのです。ピンと張っていないと織れないですから。そして、そのときに布が見せる美しさといったら、素晴らしいです。本になる前は“布”としてあったものが、ふたたび織り機にかかってまさにつくられつつある状態になったみたいで、「なんか、そこに戻ってる!」と。そう思って、すごく感動しました。まるで時間が止まっているようでした。

−「ミラージュクロス」という名前の由来についておうかがいできますか?

『ことば2』限定版のために新しくつくった布は「ミラージュクロス」という名前なのですが、もともとはブルーのサカナのイメージだったのです。だけど、山口一郎さんのソロライブ(「懐かしい月は新しい月“蜃気楼”」)を拝見して、「あ、私たちがつくった布は『蜃気楼』なんだ」と、こみ上げてきました。それで、葛西さんに「蜃気楼を意味する『ミラージュ』を冠した、『ミラージュクロス』という名前でどうですか?」と提案しました――もう、私のなかでは、それしかないのではないかと思って。

−ライブをご覧になって、どのような感じを抱かれたのですか?

あのライブは、山口さんがたったおひとりでされたものだったから、こう、こちらも向き合っている気にだんだんなってきますよね。それは、なんていうのかしら……私も、ほかの人たちもみんな、蜃気楼の中にいる、という感じだったように思います。誰しもが持っている、共有できる感覚的なものとか感情みたいなものが、すごく伝わってきたライブでしたからね。

私はその場にいられたことが非常にうれしくて、いっきに山口さんのファンになってしまい、その日すぐにファンクラブに入会しました(笑)。

あのライブは、山口さんという人そのものが凝縮された、というか、溢れ出ている感じがしました。おそらく日本中の多くのファンの方たちが、みんなほんとうに深いところで共有できたライブだったと思います。だから、「残したい」という気持ちがあったのです。

−「残したい」とは?

そのときの気持ちを残したい、ということです。だって、あのライブはもう二度とない――もちろんどのライブも常に一回きりのものですが――もう一度そのときの、私自身が感じた感覚というのを、音を聞くのではなくて、テキスタイルに同じ名前を付けることで、残したいと思ったのです。

その名前を負っているテキスタイルがあれば、テキスタイルというモノからまた、もう一度、ライブの「あの時」に戻れるのではないか、行き来ができるのではないか、そんな思いが、名付けたときに私の中にありました。

葛西さんを差し置いて、私が名前を付けるのは僭越だなとは思いました。ただ、私自身、あのときのライブの高揚感みたいなもの、それからもう一方にある、ほんとうにぐっと染み入るような――両方あったと思いますよね、高揚するだけではなくて、ぐっと染みていくような――そういう感覚をもう一度、『ことば2』というモノを通し、表紙を触ることで、感じてもらえたらいいな、布を通して伝えられたらすごくいいな、という思いがありました。

−この表紙に触れることで、繰り返しライブを追体験できるということですね?

名前というのは、モノのもっているイメージを喚起させます。見たときに感じる視覚的なイメージとは違う、もっと深い、共通言語として、あのライブを追体験できたらいいなと思いました。そのときの感覚を可視化するという意義についていえば、私はこの仕事に携われて、ほんとうにラッキーだったと思います。私にとっては、あのライブがここにもう一度、可視化されて登場、という気持ちです。

インタビュー・構成/石井真理

中島 佑介

Yusuke Nakajima

1981年生まれ。アートブックショップ〈POST〉代表。2002年に古書・インテリアショップ〈limArt〉をオープン。2011年に代々木で〈POST〉を開店、13年に恵比寿に移転して現在に至る。2015年よりTOKYO ART BOOK FAIRのディレクターを務める。ブックセレクトや展覧会の企画、書籍の編集・出版も手掛けている。

−中島さんは『ことば』のプロジェクトの最初期に、企画の方向性を決められたとうかがっていますが、普段はどういったお仕事をされているのでしょうか?

普段は恵比寿でPOSTという書店の経営をメインの仕事にしています。あとはTOKYO ART BOOK FAIRという年一度のアート出版に特化したブックフェアの運営にも携わっています。

−もともと山口一郎さんとはお知り合いだったのでしょうか?

POSTに来てくださるお客さんで、ワンダーウォール代表でインテリアデザイナーの片山正通さんがいらっしゃいます。片山さんがサカナクションのライブに誘ってくださったのが最初のきっかけで、そのときに初めて一郎さんに挨拶させていただきました。それがたぶん2016年ごろのことです。そのあと片山さんがPOSTに一郎さんを連れてきてくださって、あらためてちゃんとお話しさせていただきました。

−なぜお店に来られたのでしょうか?

そのころ片山さんは、ご自身とつながりのあるクリエイターの方々を一郎さんに紹介されていたんです。服飾ブランドのデザイナーの方とか、写真家の方とか。その一つとして片山さんがPOSTを選んでくださいました。

一郎さんも、音楽を中心に活動されていますが、それ以外の表現にも興味を持たれていて、とくに美術家の

−これまで山口さんに関わるお仕事をされたことはありますか?

一郎さんやサカナクションの活動の一環として初めて関わらせてもらったのは、TOKYO ART BOOK FAIRでした。サカナクションの複合クラブイベント「NF」と、TOKYO ART BOOK FAIRで何か連携企画ができないか、ということを相談したのだと思います。ちょうどブックフェアを開催する週末にNFがあるからというので、ブックフェアの方には一郎さんに来てもらってトークイベントをしていただき、NFの方では小さなブックフェアをやろう、ということになりました。

そのなかで本に関するいろいろな話をしたりして、一郎さんが僕のことをアートブックにまつわる「変態」だと思ったみたいです(笑)。何か本に関することであれば、僕に聞いたらいいんじゃないかと思ってくださったようです。

−アートブックというのは、本をアートとして捉えたもの、と考えていいでしょうか?

そうですね。定義が正確にあるわけではないので、あくまで僕の認識にはなりますが。本というのは基本的に、情報を広めるためのメディアです。でも、単なる情報を伝える手段ではなくて、たとえば用紙や印刷や製本、あとサイズとか重さとか、本を構成するそういった要素をいろいろな形で組み合わせて、それが一つの表現になっているようなもの、それがアートブックであるのかなというふうに思います。

なので、たとえば写真集の場合、写真の色味が正確に表現されていることがそのアートブックにとっての価値なのではなくて、かりに色味が沈んでいたとしても、それ自体が表現として魅力的であれば、アートブックとしてはありかな、と思います。

−なるほど。その辺に山口さんも共感するところがあったんですね?

そうですね、一郎さんも僕が捉えているアートブックの概念に、共感してくださったのかもしれないですね。

あと、これはほんとうに偶然なのですが、お互い釣りが好きだったというのもあって、釣りを通じての価値観の共有みたいなところも、もしかしたらあったのかもしれないな、と思っています。

−そのあとも、サカナクションと関わって形になったものはありますか?

具体的につくらせてもらったのは、2017年のサカナクション10周年のアリーナツアーのツアーブックレットです。これはほんとうに大変でした。そのライブでのサラウンドシステムを使った音響だったり、ライブ自体がどういうコンセプトをもとにできているかといったことを、何らかの形でツアーブックレットに落とし込みたいと思いまして、それをうまく形にしてくれそうなデザイナーの方や、写真家の方に協力していただいてつくりました。

−紙を綴じるリングが通常は1辺ですが、このブックレットでは4辺、全方向についています。

サラウンドシステムという、会場全体を音響で囲むような構成を、デザインで体現できないかなと考えたときに、この4方向にリングをつける「サラウンド製本」が考えられたんです。4方向に開くので、ある意味、見にくいんですけど、さきほどお話ししたアートブック的な、表現すべきベースになるものがあって、それを造本で形にするとどうなるかを検討したんです。そのときにめざしたかったことを体現するあり方がこういう形だった、ということですね。

−これはあまりほかでは見たことがない形です。

そうですね、たぶんこのように4方向製本されたものは、これ以前にはなかったと思います。

製作コストで言ってもたぶん、一般的な製作費からしたら、だいぶ上乗せされていると思います。ただ、『ことば』『ことば2』の限定版にも言えることですが、こういう変わったものをつくることを許してくれる価値観は、やはりサカナクションの一郎さんじゃないとありえないところだと思います。こういうものが必要だ、と思ってくれれば、それがたとえ一般的に製作するよりもコストがかかったとしてもつくるべきだ、というふうに考えてくれるんです。

−アートブックの価値観を体現したブックレットとしてつくられたのですね。

だいぶ変わったつくりのものになっていますが、やはり本というのは、ページをめくるとか、身体の体験を伴うことで伝わる情報だと思うんです。それはライブも同じだと思っていて、そういう親和性もあるかな、と思ったりはします。

−ではいよいよ、『ことば』『ことば2』についておうかがいします。山口さんが若いときに書かれた「ことば」を本にすると最初にお聞きになったときに、どのような方向性を考えられたのでしょうか?

自分自身の音楽体験として、もともと音楽を聴いているときに、歌詞をそんなに重要視していなかったんです。でも、それを変えてくれたのがサカナクションの音楽でした。サカナクションの音楽は、言葉をすごく大事にしている、という思いが僕の中にあって、だからこの本でも、言葉を丁寧に扱いたいという気持ちがありました。

一郎さんは楽曲の歌詞を書かれるときに、一つの言葉を選ぶのにも、ほかの可能性をものすごくたくさん検討したうえで、その一つの言葉を選び出しているんですね。それから、その一つの言葉に、そこに記号的に付与された意味以上の意味が含まれていたりとか……。本に収録する原稿に書かれていたのは、まさにそういう言葉だと思ったので、それを書籍という形でうまく体現する方法はないかなということを考えました。

−それを形にするときに、まずは限定版と通常版をつくろうと考えられたのですね?

限定版と通常版のアイディアについては、一郎さんにも「特別仕様の限定版をつくりたい」という気持ちがあったみたいなんですよ。なので、それにお応えしたいという部分はありました。

具体的に、さきほどお話ししたようなことを体現しようとしたときに思い浮かんだのは、まず、ブックデザイナーは葛西薫さんにお願いできたらいいのではないか、ということ。それから、活版印刷がいいのではないか、という二つですね。

−活版印刷というのがすぐに浮かんだのですか?

そうですね。一郎さんの言葉が、記号として意味する以上のものを含んでいるというのは、ある言葉の「余白」の部分みたいなものも含んでいるということだと思うんです。それを印刷や本を作る工程で何か体現できるものがないかな、と考えたときに、活字の組版が頭に思い浮かびました。

活字組版では、ある文字があって、その周辺に余白があるときに、その余白を生み出すためのパーツ(クワタやインテル)が必要になるんです。つまり、余白というのが単なる空白なのではなくて、モノによってきちんと埋められているわけです。

余白が余白じゃないというか、ある言葉がその周辺も含めてモノとして存在しているというあり方が、一郎さんが普段歌詞を書かれたり言葉を使われているときのあり方の暗喩になるのではないか、と思ったんです。なので、限定版では活字組版を使った印刷にしたいと考えました。

おそらく本を開いただけは、そこまでのことは感じられないとは思います。でも、何かそういうベースになるものが、伝わらない形であっても含まれているということがけっこう大事なのかなと思っていて、そういうものがもつ説得力というものがあるんじゃないか、とも思っています。そういうことは普段、ほかの美術作家さんの作品などについても感じているところです。

−これまで活版印刷で何かをつくられたことはあったのですか?

自分自身ではありませんでしたが、いろいろな本を日々扱っている中で、活版印刷やオフセット印刷やグラビア印刷、あるいは活版印刷でも活字組版を使うのか、亜鉛

−同じ活版印刷と言っても、活字組版と亜鉛凸版では、かかる手間がまったく違うもののようですね。出版社からは「亜鉛凸版ではどうですか?」という話もあったんですよね?

はい、本文の構成が決まった段階で、一度そういうお話がありました。亜鉛凸版でも、質感としては活字組版と同様のものを表現できるとは思うのですが……。しかしそもそものコンセプトが最初から、言葉の「余白」がきちんと存在している、ということを体現することだったので、それを体現するものとしては、亜鉛凸版ではちょっと弱かったです。デジタルデータから版をつくることのできる亜鉛凸版では、余白をパーツで埋める必要がありませんから。

それで、「困難ないばらの道かもしれないけれど、亜鉛凸版ではなく、活字組版の印刷でいきませんか?」と担当編集者さんにお伝えしました。たしか、サカナクションのライブツアーが近かったため、都内のリハーサルスタジオで一郎さんを交えて書籍の打ち合わせをした、すぐあとのことでした。よく覚えています。

−さきほどのブックレットを拝見しても、やはりいばらの道を歩んでいるようです。

いばらの道に見えるかもしれないですが、その道を選んでいる本人としては、いばらの道だとも思っていないですし、それがいちばん良い結果を生む道なのだと思ってそこを選んでいる、ということだと思います。

−それは山口一郎さんが、でしょうか、それともつくる人が?

僕自身ももちろんそうですし、一郎さんもそうだと思うんです。だけどそれを傍から見ると、すごく険しいいばらの道に見えるかもしれないですね。

−『ことば』『ことば2』の制作に関わった方々が、みんな似たようなことをおっしゃっているんです。「すごく大変だった」という苦労話が山のようにあるのですが、でもなんかみんな嬉々としていて、それをやりおおせたという満足げな感じがうかがえます。

なんか、諦めなければできるんだな、みたいなことをやはり思いますよね。

−そういうことを山口さんが喚起するのでしょうか?

何て言うんでしょうか……ほんとうに一番いいと思ったものを、ちゃんと信じて突き進むマインドにしてくれるというか。だからたとえば、「これをやるとなったら、労力もかかるし時間もコストもかかってしまうので止めよう」と、本来実現したいことを違う理由のために否定してしまうのではなく、むしろ止めることができないマインドにさせられるというか、「どうしたら実現できるだろう」という方向を向いてしまうんです。「できない理由を考えるよりも、どうやったらできるかを考えようよ」みたいな感じです。

−では、この『ことば』のシリーズというのは非常に正当な、山口さんらしい本として位置づけられるんですね?

そうですね、モノづくりに対する向き合い方において、関わられた方全員がきっと、一郎さんが考えられているのと同じようなこと、同じような思い、同じような熱量を持って、出来上がった本なんじゃないかな、というふうに思います。

−みんなバラバラに作業しているのに同じ方向を向いてしまうなんて、すごいですよね。

それはやはり、それぞれの方の仕事に対する向き合い方の姿勢ももちろんあるとは思いますが、同時に、向き合わせるために中心にいる一郎さんの存在が大きいのではないかと思います。

−『ことば』『ことば2』は、山口さんがメジャーデビュー前に書かれた「ことば」を収録した本です。これらの「ことば」については、どのように思われましたか?

こういう言葉との真剣な向き合い方を経た上で、いまのサカナクションがあるんだな、ということを思いました。これらの本を読むと、一郎さんが言葉とどうやって向き合ってきたかが感じられます。それと、まだメジャーデビューしていなくて、世の中でもなかなか認められていない、何かそういう葛藤とか迷いも含まれているような感じがします。

−楽曲の歌詞とは少しテイストが違うようにも感じられます。

ここにある「ことば」は、多くの人に向けて書かれた言葉じゃない気がするんですね。自分が言葉と向き合ったときに出てきた言葉。でも、それをそのままの形で伝えたとして、結果として伝えたかったことが伝わるのかというと、そういうわけじゃないと思うんです。

一郎さんがどう思われているかはわからないのですが、でもいろいろ携わらせてもらうなかで、考えていることをいかに多くの人に届けられるか、ということを、いまの一郎さんはとても意識されていると思います。考えていることがすごく尖っていたとしても、そのままで伝わらないなら、伝わる表現にしないといけない。その違いが、ここに収録されている個人的な「ことば」と、サカナクションの歌詞で使われている言葉の違いに出ているかもしれないです。

−『ことば』『ことば2』はどちらも、サブタイトルが「僕自身の訓練のためのノート」ですから、尖った言葉が尖ったまま書き留められているということですね。

−『ことば』『ことば2』は今後、どのような形で受け止められていくと思いますか?

現在、インターネットでいろいろな記事を読むことが増えたじゃないですか。それらの記事を見ていると、書き方とか言葉の選び方とか、決まりきったテンプレートがけっこうあるんですよ。だからある文章を読んでいても、なかなかその書き手の言葉として自分に入ってこないと感じることが多くて、それでいいのかな、みたいなことはフラストレーションとして日ごろ感じているんです。

『ことば』『ことば2』がきっかけになるかどうかはわからないですが、たとえばこの本を読んだ方の中で、言葉というものに対する意識が変わったりする、そういうことが起こりうる本なんじゃないかな、と思います。

繰り返し繰り返し読むことで、読んでいる人にとって心に残ってくる部分が変わったり、それも読むタイミングによってぜんぜん変わったりという体験ができる。それはさらっと1回、目を通しただけで理解できるものではないと思います。

だからやはり、書籍になった意義が大きいと思っています。インターネットでは、発信はとても簡単になった一方で、どんどん情報が流れていってしまうじゃないですか。5年前、10年前の記事が当時いかに価値あるものだったとしても、きちんとそれが残っているかといったら、なかなか難しい。ある人がそのトピックに対して興味を持って深く調べて、やっとたどり着けるという状況です。

でも書籍は、そういう情報のなくなり方はしないと思うんです。一度書籍という形になれば、それこそ50年とか100年先まで届くメディアになりえます。なので、この一郎さんの「ことば」が、こういう形で書籍にまとまったことが、たいへん価値のあることだと思います。

サカナクションを現役で聴くことのできないずっと後の世代の人たちが、この本に触れることで、また違う向き合い方の可能性も出てくるんじゃないか。そういう可能性も、本にしたことで出てきたんじゃないかな、と思っています。

−50年先におじいさんの家で孫がこの本を発見するとか、そんな出会いがあるかもしれません。

そうですね。「この詩人だれ?」ってことで、書いたのが山口一郎という人で、ちょっと調べたら、じつはサカナクションというロックバンドの人だったんだ、ということがわかったりして(笑)。そういうふうに将来、ミュージシャンとしてではなくて「詩人」としての山口一郎との出会いがあるかもしれません。

インタビュー・構成/石井真理